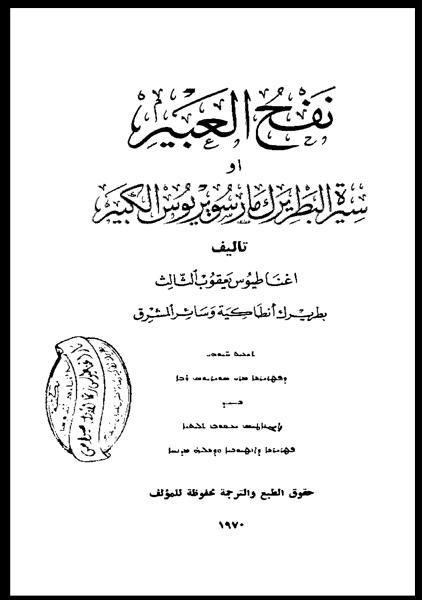

تأليف مار إغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك انطاكية وسائر المشرق 1970

الأنبا زكريا البليغ – ترجمه عن السريانية الباحث بروكس والدكتور هاملتون 1899 تعريب الأب د. بولا ساويرس 2013 مراجعة نيافة الأنبا أبوللو- الناشر مشروع الكنوز القبطية

القديـس مـار سويريــوس الكبيـر

بطريرك أنطاكية السادس والثلاثون[1]

(459ـ 512ـ 538+)

الفصل الأول ـ حياته ومؤلفاته

أولاًـ بطاقة تعريف:

الاسم: سويريوس «محب الحق».

الولادة: سنة 459م، في مدينة سوزوبوليس من ولاية بيسيدية في آسيا الصغرى.

دراسته: الأدب اللاتيني واليوناني والفلسفة والمحاماة.

جده: هو (الأسقف سويريوس) أحد آباء المجمع المسكوني الثالث المنعقد في أفسس 431م.

أبوه: عضو في مجلس إدارة المدينة.

ثانياً ـ حياة مار سويريوس[2]:

ولد نحو سنة 459 للميلاد، في مدينة سوزوبوليس من ولاية بيسيدية في آسيا الصغرى، من أسرة عريقة في النبل والجاه، وسمّي سويريوس باسم جده لأبيه أسقف المدينة، وكان أبوه عضواً في مجلس إدارة المدينة، أرسلته أمه مع أخويه إلى الإسكندرية لتعلم اليونانية واللاتينية، ثم انتقل إلى بيروت حيث درس الفلسفة والفقه وعلم الشريعة، وكان لتآليف الأباء قسطاً كبيراً لديه، من كتب باسيليوس وغريغوريوس النزينزي والنوسي وأثناسيوس والذهبي الفم، وبعدها إقتبل سر المعمودية كبيراً في السن بحسب العادة الجارية آنذاك، ورغبة منه بالوصول إلى درجة سامية بالإيمان بالله.

بعدها عاد مار سويريوس إلى بلده ليدرس علم البيان، فزار في طريقه طرابلس وصديقه الحميم زكريا الفصيح، ثم سافر إلى حمص متباركاً من رأس يوحنا المعمدان، بعدها إلى أورشليم لزيارة الأماكن المقدسة، وهناك أحب الرهبنة فبدّل بزة المحاماة بالإسكيم الرهباني، وانطلق إلى دير ثيودور وكان هناك مواظباً على الصلاة ومطالعة الأسفار الإلهية، ولشدة تقشفه انحل جسمه ومرض[3]، ثم أنشأ من تركة أبويه[4] ديراً انضوى إلى لوائه الكثير من طلاب الزهد، وفي هذه الفترة رسمه الأسقف ابيفانوس كاهناً، وفي سنة 508م عقد الملك انسطاس مجمعاً في القسطنطينية حضره جمهور من الأساقفة يتقدمهم مار فيلوكسينوس المنبجي، والراهب سويريوس رئيس دير مار رومانس، والمئات من الرهبان، أعاد هذا المجمع النظر في طومس لاون وفي مقررات مجمع خلقيدونية 451م، وبأمر الملك فُتح صندوق الشهيدة أوفيمية واخرجوا منه النسخة الأصلية لطومس لاون ولقرار مجمع خلقيدون وأحرقوهما بالنار. ولعب الراهب سويريوس دوره في الدفاع عن القديس كيرلس الإسكندري أمام ادعاءات الأسقف مقدون، بأنه كان يعترف بالطبيعتين للمسيح بعد الاتحاد، من خلال الإثباتات التي قدمها بفصاحة لسانه وبلاغة حججه.

وفي سنة 512م عقد الآباء الشرقيون مجمعاً في صيدا للنظر في قضية فلابيانس الثاني بطريرك أنطاكية، فرأوه متمسكاً برأي مقدون ومنحازاً إلى المذهب الخلقيدوني، فعزلوه وبإلهام من الروح القدس، وانتخبوا الراهب القسيس سويريوس بطريركاً، فصدّق الملك على القرار فأخذ القديس مار فليكسينوس يصلي ومعه بقية الرهبان ليكشف لهم الله عن إرادته ومشيئته فاقترح أنه إذا طرقنا باب الدير وفتح لنا الراهب سويريوس يكون هو، وعادة لم يكن يفتح مار سويريوس الباب أبداً، وعلاوة على ذلك لم يكن يستقبل إلا من كان يقصده في إرشاد ما أو طالباً تفسيراً لمعضلة لاهوتية أو كتابية، ولما فتح لهم مار سويريوس الباب تأكدوا أنه مختار من الله لهذا المنصب، وأبلغوه بقرارهم فحاول الإفلات من أيديهم[5]، ولكنهم أصروا وألزموه بالذهاب معهم إلى أنطاكية، فرحب به الرجال والنساء قائلين: «إننا من مدة متشوقون إلى تناول الأسرار المقدسة، حرر المدينة من الهراطقة، نريد أن نعمد أولادنا….».

وفي 6 تشرين الثاني سنة 512م اقتبل رتبة البطريركية السامية وجلس على الكرسي البطرسي وفاه بخطبة لاهوتية بليغة نقض فيها أفكار نسطور وأوطاخي وطومس لاون، مؤكداً على صحة الاعتقاد بطبيعة واحدة من طبيعتين للإله المتجسد. وشمّر القديس عن ساعد العمل وبدء بهمة منقطعة النظير، ومن جلَّ أعماله:

1ـ طفق ساعياً إلى لم شعث المؤمنين وتوحيد صفوف الأساقفة والإكليروس.

2ـ عقد مجمعاً في أنطاكية بدافع من مار فيلوكسينوس المنبجي ثبتوا فيه الإيمان القويم.

3ـ أزال من المقر البطريركي أسباب الترف.

4ـ جال يتدبر الكنيسة بزياراته ورسائله الجليلة.

5ـ في سنة[6] 513م عقد بموافقة المللك انسطاس ومؤازرة مار فيلوكسينوس مجمعاً في صور، أجمع به الأساقفة على وجوب حرم المجمع الخلقيدوني وطومس لاون، وكتبوا إلى يوحنا الثاني بطريرك الإسكندرية والبطريرك طيمثاوس القسطنطيني.

6ـ في سنة 514 فحص ملفنة مار يعقوب السروجي ومار شمعون الخزاف[7].

7ـ ألف جوقة للترتيل نظم لها أناشيد روحية عذبة طفق الشعب ينشدها في الشوارع.

8ـ تساهل مع المرتدين لدعم الإيمان.

وفي عام 518م توفي الملك انسطاس فخلفه يوسطينوس الأول الخلقيدوني في القسطنطينية فنفى الكثير من الأساقفة الأرثوذكسيين.

استقبلت كنيسة الإسكندرية مار سويريوس في غمرة من الغبطة الطاغية والفرحة العارمة، مقدرة مواهب القديس النادرة وطاقاته الهائلة، ولهذا نظم أحد آباء الكنيسة أنشودة قائلاً: «» وترجمتها: «يا مصر، يا مصر قومي رحبي بسويريوس المطارَد، المُبعَد عن بلده، وافتحي له أبوابك، ولتكتظّ شوارعك بالجماهير[8] استقبالاً له، فقد قدم إليك ليستأصل تعاليم نسطور الوقح».

تقول القصة أن القديس مار سويريوس إذا كان يرتدي دائماً زي راهب بسيط ليصرف عنه النظر وخاصةً أنه كان ملاحقاً من قبل أتباع المجمع الخلقيدوني، فدخل يوم الأحد إلى إحدى كنائس الأقباط للاشتراك في التناول من جسد الرب، وبحسب الطقس القبطي عندما يصل الكاهن إلى اختيار الخبز للتقديس وهي الرتبة التي يسمونها «اختيار الحمل» توجب القوانين الكنسية أن يختار الحمل أعلى رتبة كهنوتية موجودة في الكنيسة أثناء الطقس. ولما أراد الكاهن أن يختار الحمل لم يستطع لعجز خلقه الله فيه وقتئذٍ، وبعد أن صلى الكاهن إذ ظنَّ أن الله يرفض أن يقدم له الذبيحة لكونه إنسان خاطئ، كشف له الرب الحقيقة بوجود بطريرك في الكنيسة ودلّه على مار سويريوس الذي ترأس القداس الإلهي.

ولما تغيّب مار سويريوس عن كرسيه الرسولي، اغتصبه الخلقيدونيون فأقاموا عليه في عام 519م القس بولس الخلقيدوني وسمّوه بطريركاً لأنطاكية، الذي سعى بنشر عقيدة المجمع الخلقيدوني وأثار عام 521م اضطهاداً على الأديار وشرّد الرهبان، ونفى الأساقفة والأطفال والنساء، والذي منه تبدأ سلسلة نسب بطاركة الروم الخلقيدونيين[9].

ورأى صاحب الترجمة أن يقلّد النيابة البطريركية العامة لمار يوحنا التلّي وهو أحد رهبان دير مار زكا في الرقة ورسم أسقفاً لتلاّ، ففوّض إليه رسامة أساقفة وكهنة بحسب حاجة الكنيسة، كما أن المطارنة والأساقفة المنفيين أو الهاربين إلى البلاد النائية فوّضوا إليه تفقد أبرشياتهم برسامة كهنة وشمامسة.

ثالثاً ـ حضوره مجمع القسطنطينية 533م:

وتبوأ يوسطنيان العرش (527 ـ 565م)، وأحسّ كخليفة للقياصرة الرومان أن عليه واجباً هو أن يعيد وحدة الإمبراطورية الرومانية، وفي نفس الوقت أراد أن يكون لهما إيمان واحد وقانون واحد وكنيسة واحدة، وصمّم على تحقيق الوحدة في الكنيسة كخطوة أساسية لتحقيق طموحه في السيطرة على الكنيسة، كان خلقيدونياً لكنه لم يدخل في نزاع مع الأرثوذكس أصحاب الطبيعة الواحدة. كانت زوجته الإمبراطورة ثيودورة أرثوذكسية ودافعت عن الأرثوذكسيين بكل ما أوتيت من قوة، وكانت امرأة متدينة ذات شخصية قوية، وبفضل جهودها سمح الإمبراطور يوسطنيان للأساقفة الأرثوذكس غير الخلقيدونيين بالعودة إلى أسقفياتهم وكراسيهم وأديرتهم[10]. ودعا إلى القسطنطينية لمؤتمر ديني للتصالح، ومناقشة الأمور المشكوك بها مع الخصوم ستة أساقفة من كل جانب، ووجه دعوة خاصة إلى مار سويريوس، الذي بدوره اعتذر عن الحضور وبعث إلى القيصر برسالة يقول فيها: «إن خصومه الذين ثلبوه وأبعدوه ظنوا أنهم قد أوصدوا الأبواب في وجهه فإذا به يدعوه برسائله» وأردف قائلاً: «أنه يخشى أن يرتعب كثيرون إذا ما تراءى هو في العاصمة، وبسبب محبته له يتميزون غيظاً» وختم الرسالة مصلّياً من أجله ومملكته متمنياً أن يتم اتحاد الكنائس المقدسة في عهده. غير أن القيصر ألحّ عليه بالحضور، وإذ لم يرَ القديس بداً من تلبية دعوته توجه إلى القسطنطينية في شتاء عام 535 وهو يعلّم يقيناً أن لا فائدة من شخوصه ولكنه فعل ذلك لئلا ينسب إليه المغرضون بأنه يقف عقبة كأداء في سبيل اتحاد الكنائس.

وفي القسطنطينية رحّب به القيصر ترحيباً بالغاً بتأثير الملكة ثيودورة السريانية، وفي هذه الأثناء رقي مار انتيموس إلى الكرسي القسطنطيني وقابل القديس سويريوس بمساعي الملكة ثيودورة، ودار بينهما حديث طويل حول الإيمان وقد أسفر هذا اللقاء عن دخول انتيموس إلى حظيرة الأرثوذكسية غير الخلقيدونية وانضمامه إلى صفوف المناضلين عن إيمانها وفي أعقاب ذلك وجّه إليه وإلى ثاودوسيوس الإسكندري، وأنتيموس القسطنطيني دعوة للإيمان الواحد، والشركة الحبيّة. هذه الأمور كلها أقضّت مضجع أفرام الأنطاكي الدخيل الذي اختلس الكرسي الأنطاكي، وحداه أن يستقدم أغابيط الروماني ليحرّض القيصر ضد هؤلاء البطاركة الشرعيين، فبلغ أغابيط إلى العاصمة عام 536 فأجرى له القيصر احتفالاً حافلاً كونه رئيس أساقفة إيطاليا، وحرّض القيصر ضدّ القديسين سويريوس وأنتيموس الذي أمر بطردهما من العاصمة، وعقد أغابيط في القسطنطينية برئاسته مجمعاً محلياً قطع فيه ما زعم مار أنتيموس وانتخب بدلاً منه مينا، واقترح على القيصر عقد مجمع آخر ضد مار سويريوس ولكنه مات شرّ ميتة قبل أن ينال مناه. أما مار أنتيموس فأخفته القيصرة ثيودورة في قصرها اثنتا عشرة سنة وفي هذا القصر بالذات أقام مار ثيودوسيوس الإسكندري عشر سنوات.

رابعاً ـ انتقاله إلى الخدور العلوية:

أما مار سويريوس الأنطاكي فبعد أن أقام في القسطنطينية سنة ونصف السنة وتأكد أن المؤتمر لم يكن إلا مضيعة وقت وأن لا جدوى منه أبداً، فغادر العاصمة بمساعدة ثيودورة وعاد إلى مصر وواصل جهاده الرسولي حاثاً تلاميذه على التمسك بالإيمان القويم، حتى نقله الرب إلى الخدور العلوية في الثامن من شهر شباط 538م[11]، ويذكر المثلث الرحمات البطريرك يعقوب الثالث حادثة دفنه قائلاً: «كان الضريح الذي أعد له قصيراً لم يتسع لجثمانه المكرم فارتأى بعضهم أن يكسروا ساقيه، وفيما كان الجثمان موضوعاً فوق الضريح، وإذا به ينزل فيه بأعجوبة باهرة دون أن يكسر منه عضو ما، وأخذت منذئذ نعمة الروح القدس تظلل رفاته الطاهر، حتى أنه شفى جميع المرضى وطرد الأبالسة من بعضهم عند دنوهم من ضريحه المقدس»[12]. وعلى ما يعتقد أنه دفن في دير أناتون[13].

وأُطلق عليه اسم «ملفان الكنيسة الجامعة الكبير»[14]، وعيدت له الكنيسة في يوم الخميس الذي يلي ثلاثة أيام صوم نينوى، وطفق الآباء يسطرون سيرته العطرة.

ولقد ضمت الكنيسة اسمه إلى الصلاة الخاصة بذكر الآباء بواسطة القديس مار يعقوب الرهاوي بالعبارة التالية: «لنذكر أيضاً بطريركنا مار سويريوس تاج السريان واللسان الفصيح وعمود وملفان كنيسة الله الجامعة»، وما برحت الكنيسة الإسكندرية الشقيقة حتى اليوم في قداسها بعد مار مرقس البشير وقبل بطاركتها مار أثناسيوس ومار ديوسقوروس[15].

خامساً ـ نتاجات مار سويريوس:

حبّر مار سويريوس 13 كتاباً جدلياً تقريع لذوي البدع الفاسدة، و295م معنيثاً في الطقوس والشهداء والآباء، وألف 125 خطبة و3800 رسالة. الأمر الذي دفع بالقيصر يوسطنيان لحرق هذه المصنفات وتشديد العقوبات على من ينسخها أو يحوز عليها، فضاعت باليونانية إلا الأجزاء التي حفظت بترجمتها السريانية[16].

ومن مؤلفاته ليتورجية خاصة به، وطقس للعماد، وله يُنسب طقس رسم الكأس، والكنيسة السريانية تذكر هذا الحبر الرسولي دائماً حيث أدخلت الكثير من تأليفه لتكون صلوات فرضية ومنها:

ܝܬܒ ܒܣܬܪܗ ܕܡܪܝܡܐ ܬܚܝܬ ܛܠܠܐ ܕܟܢܦ̈ܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܟ

ܒܨܠܘܬ ܐܡܐ ܕܝܠܕܬܟ ܘܕܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܝܟ ܐܪܡܪܡܟ

ܐܫܘܐ ܠܢ ܒܪܚܡܝܟ ܡܪܐ ܟܠ ܕܒܝܘܡܐ ܗܢܐ

سادساً ـ بعض التهم التي وُجهت إلى مار سويريوس:

أ ـ الفتك برهبان مار مارون:

يوجه المطران الماروني يوسف الدبس في كتابه تاريخ سورية أصابع الاتهام إلى القديس مار سويريوس ومعه مار بطرس مطران آفاميا بالفتك بثلاثمائة وخميسين راهباً من الرهبان الموارنة.

ولنقض هذه التهمة الباطلة، نقول:

1ـ لم يذكر هذه القصة ولا واحد من المؤرخين المعاصرين لها، وأهمهم خصوم مار سويريوس، وخاصة البطريرك الماروني جبرائيل القلاعي (ق13).

2ـ لم تذكر هذه الحادثة في الكتابات التاريخية للمؤلفين السريان.

3ـ لم يكن هناك أي داعٍ لمثل هذه المجزرة الهائلة.

4ـ لو كان لمار سويريوس هذه السلطة لاضطهاد من شاء من الخصوم لأضطهد بالأولى مناوئيه أسقفي شيزر والرستن المجاورين لهؤلاء الرهبان.

ب ـ الاعتقاد بأن جسد الرب يسوع غير قابل للفساد:

في عهده ظهر يوليان الذي قال بما قاله ماني ومرقيان وبرديصان[17]: «من أن آلام السيد المسيح لم تكن حقيقية بل خيالية، لأن الرب جعل جسده غير قابل للموت والآلام منذ إتحاده في الأحشاء، وقال أيضاً: أنه ظهر وكأنه يتألم لكنه لم يكن يتألم، وقد حاججه القديس سويريوس فلم يقتنع، بل ألب له حزباً وأشاع بأن سويريوس يدخل الفساد إلى جسد الرب وكأنه فسد ونتن في القبر. ولئن كان القديس مار سويروس يقول: «بفساد جسد الرب يسوع» ولكنه لم يقصد به الجسد القائم من بين الأموات، ولذلك يشدد مار سويريوس على أن الرب يسوع اتخذ من العذراء مريم جسداً بشرياً كاملاً مثلنا ما عدا الخطيئة، وهذه من الشروط الضرورية لعمل الفداء والخلاص، بينما لو كان الرب له المجد قد أخذ لنفسه جسداً غير قابل للفساد لكان هناك خللاً في شروط الفداء، وعلاوةً على ذلك فإن مار سويريوس يؤكد أن جسد الرب يسوع لم يلقَ الفساد إذ تحوّل إلى جسد القيامة.

والجدير بالذكر أن أتباع المذهب الخلقيدوني تجردوا في السنوات الأخيرة فأحنوا رؤوسهم إجلالاً أمام هذا البطريرك معترفين بفضله وعلمه وقداسته[18].

«لقد بنى الرب كنيسته على إيمان الرسول بطرس وعانت الكنيسة وجاهدت وتعبت واستشهد ألوف من آباءها وأبنائها وبناتها في سبيل الثبات على الإيمان والسيرة الفاضلة وبقيت وستبقى إلى الأبد ثابتة وأبواب الجحيم لن تقوى عليها مثال ذلك ما جرى وطرأ عليها في القرن السادس من تشرد آباؤها واضطهد سويريوس الكبير وهرب إلى مصر لأن الطاغية البيزنطي حكم بأن يقطع لسانه ذلك أن اللسان الفصيح الذي أعلن جهراً الإيمان بالمسيح يسوع الواحد الأحد»

«من أقوال قداسة سيدنا البطريرك مار إغناطيوس زكا الأول عيواص»

الفصل الثاني ـ من مؤلفاته[19]

قد يظن البعض عني اليوم، ممن قد انغمسوا في الماديات وأُخِذوا بالأمور الظاهرة، أنني أتهلل فرحاً وسروراً لأنني قد وصلتُ إلى هذا اليوم الذي به أُكمِل السنة الرابعة لي في خدمة رئاسة الكهنوت. أما أنا، فأعترف بأنني مدين بالعرفان لنعمة الله ذك الذي بمحبته للبشر[20] لم يدعُني إلى هذا فحسب، ولكنه “أقام المسكين من التراب ومن المزبلة رفع البائس” (مز 113: 7) كما يرنّم داود، بل وهيّأ أيضاً وبوفرة زمناً للتحضير للتوبة، لئلا أهلك مع خطاياي وأسقط من الحياة الطوباوية.

أما أنا فأرتعد خوفاً من هذا اليوم الحاضر، إذ أراه في كل سنة بمرورها يجعلني كمن وقع تحت الديون التي قد وصل رباها إلى حدّه الأقصى، فتضاعفت الديون فارتعد صاحبها من يوم الحساب إذا ما أدركه. فأصرخ بكلمات إرميا المليئة تنهدات إذ يرتعد قلبي ضمناً فأقول: “مضى الحصاد، انتهى الصيف ونحن لم نخلص. لقد انسحقتُ وأظلمتُ قلقاً وحيرة. وسحقتني الآلام كالمرأة في وقت ولادتها” (إرميا 8: 20 و 6: 24).

وحيث أقامني الله من الأرض بمحبته للجنس البشري إذ كنتُ مسكيناً كما سبق فقلتُ، لم أقف في عمل الفضيلة مع من أقامني، لأنني لا زلتُ فقيراً في الأعمال الصالحة، وانجذبتُ نحو الأرض ملتصقاً بها وجلستُ في الأسفل “ولم أُمِت الأعضاء التي على الأرض” (كو 3: 5) بحسب إرشاد بولس، ولم أجعل نفسي شفافة لترتقي. لكنني تفاخرتُ بمسحة رئاسة الكهنوت، فمكثتُ في أوساخ أهواء الجسد وبذلك أضعتُ قوة حاسّتي لأستنشق الأمور العقلانية، حتى لم أعد أستطيع أن أتقبل رائحة السماويات الهنيئة.

فماذا أستطيع أن أفعل إلا أن أبكي وأنطوي وأتوارى وأتأمل إلى أية نهاية سأصل إن أنا أهملتُ هذه الأمور بكاملها، لأن الأسقفية هي إظهار أعمال الروح وليست فقط رتبة أو منزلة[21] سامية فحسبُ كما يظن الكثيرون.

فمن الكتب المقدسة نعلم: “‘إن كان أحد يشتهي الأسقفية، فقد اشتهى عملاً صالحاً” (1 تي 3: 1) وهذا يعني أنه يجب أن يشتهي ذلك – أي الأسقفية – ليس من لم يستحق بعد شرف هذه الرتبة، ولكن من قد استحق وصار في عداد الأساقفة عليه أن يشتهي ويتوق إلى الأسقفية العاملة والفاعلة.

أما من لم يحصل على شرف هذه الرتبة السامية بعد وكان “غنيّاً بالأعمال الصالحة” (1 تي 6: 18) هذا يكون نقيّاً في ذاته ومتنوّراً بأفكاره، فلا يثمَلُ في جنون الشهوة، ولكن ولئن دعي إلى هذه الدرجة السامية يهرب “لأنه ليس أحد يأخذ لنفسه هذه الوظيفة إلا الذي قد دعي من الله” كما يقول الحكيم بولس (عب 5: 4). ويتوجه (المدعو) نحو من دعاه قائلاً مع موسى: “أرسل آخر مقتدراً من شئت أن ترسِله (أرسل بيد من تُرسِل)” (خر 4: 13).

أما فإن كان خالياً من علامات[22] الفضيلة ومن الأعمال، ويشتهي الأسقفية، يكون هذا معروفاً أنه يريد أن يلبس جلد الأسقفية كمن يلبس جلد أسدٍ، وليس يشتهي الأعمال الصالحة، لأنه لو كان يشتهي هذه (الأعمال الصالحة) لكان قد عمل ولو جزءاً يسيراً منها. وإن كان قد عمل، لالتزم بأعماله وتنقّى بها، وإذا تنقى لا يعود فيشتهي مجداً بسيطاً غير فاعل.

أُشَبِّه الأسقفية بالمنزل الذي يُبني ويُشيِّد نحو الأعلى ويصل حكماً إلى النهاية، ويكون عتيداً أن يُغطّى بألواح وعوارض. وكمن يبني بيتاً ويقترب نحو الأعلى ويصعد شيئاً فشيئاً، هذا لا ينزع ويفكّ الأساسات ولكنه يهتم كثيراً بها وبالبناء معاً ويقيمه سليماً وثابتاً لكي يستطيع أن يحمل الثقل العتيد أن يوضع عليه. هكذا يجب على من يتقدم إلى الأسقفية أن ينتبه ويهتم فيرتل مع المرتّلين ويسهر مع الساهرين، ويقراً مع القُرّاء ويخدم مع النسّاك بشتى أنواع النسك ويسعى مع من يسعون نحو الصلاح وهكذا يُثبِّتهم بأنهم لا يسعون عبثاً. وعليه أن يجاهد مع من بساحات الجهاد (الروحي) يجاهدون ومِن كل مكان يُثبِّتُ ويُحصِّنُ الأساسات والبناء معاً في كل حين ليستطيعوا أن يتحمّلوا ثقل الأسقفية الموضوع عليهم، لئلا يكون كصاحب البيت الذي تسمّيه الأناجيل جاهلاً، ذاك الذي بنى بيته على الرمل فهطل المطر وأتت السيول وهبّت الرياح، وهذه تدل على حروب التجارب الضرورية وتصدم ذلك البيت ويسقط ويكون سقوطه عظيماً جداً.

فبجميع الدرجات على الأسقف أن يسند بيته ليستطيع أن يحمل فضائل رئاسة الكهنوت وتكون (هذه الدرجات) كالأرز والسرو جميلة الأستقامة، باسقة وهنيئة الرائحة، توضع عليه (البناء) كالألواح والعوارض. وعن مثل هذه العوارض والألواح يخاطب العريس عروسه الكنيسة قائلاً: “جوائز بيتنا أرزٌ وروافدنا سروٌ” (نش 1: 17).

تعلمون كيف الختن سمَى “بيتنا” البيت الذي وضع تحت الجوائز (الألواح الخشبية)، ولا بد أنكم فحصتم أيضاً قدر ضخامته وكيف يجب أن يكون البيت لائقاً أن يسكن فيه المسيح، أفلا يبنى بواسطة هذه كلها معاً وفي آن واحد؟ ألم يحدد بولس ويوصي كيف يجب أن يكون الأسقف، وحينما أوصى بهذه كلها أعطى من نفسه مثالاً للأعمال الصالحة؟ أولم يكتب إلى الكورنثيين الشيء نفسه حين قال: “صرتُ للكل كلَّ شيء لأُخلّص على كل حال قوماً” (1 كو 9: 22). لا أريد من البعض ممن يسمعونني أن يظنوا بأني أتكلم عن أمر عظيم وصعب لا يطاق. فمن السهل أن نتعلّم من الطبيعة كيف تثبُت هذه الأمور التي قيلت من قبل الرسول بولس، إذ يجب على من سيصبح رئيساً أن يُتَمِّمَ وظيفة من هم دون الرئيس كلي يكون لهم مثالاً يعلِّمهم كيف يخضعون للرئيس. وإن استحسنتم القول أيضاً، نستطيع ترك الأسقف جانباً لنمضي بكلامنا نحو قائد الجيش: هل يُقنِع جيشه بالكلام فقط وبإصداره الأوامر ليتسلّحوا؟ أم بالحريّ (يُقنِعُهم) أكثر إن التقط سلاحه وفعل ما يفعله الجنود، فيرشق السهام أحياناً، ويجري أحياناً أخرى معهم، ويدخل الحرب ضد العدو. وببساطة نقول: يقنعهم حينما يشاركهم الصفوف والأخطار المختلفة. فإن لم يفعل كذلك، ولكن وبفكر متعالٍ ومتعجرفٍ يُصدر الأوامر محّركاً لسانه فقط، وقد يتكلّم بلباقة ليُعظّم كلامه وهو يخفي يديه تحت ردائه، يضحك عليه مَن هم تحت أمرته كثيراً لأجل أوماره، فيقتدون بخلاصه السهل وغير مكترث بالأخطار فيبتعدون ويكونون مُدبِِرين. أما إن هدّدهم بسلطته وأوامره، فقد يستلّون السيف ضده عوض أعدائه ولا يخضعون للتكبر الباطل وغير محارب وللجسارة غير المُسلَّحة.

فماذا أيضاً، هل يتحمّل الملاّحون والربان الذي يقود السفينة، صاحب السفينة إن هو جلس في المؤخرة وبدأ أوامره بصوت عالٍ ولم يلمس بيديه معهم الحِبال أو الدفة ويرفع معهم الصاري ويتحرك في كامل السفينة معهم في كل ما يجب أن يفعلوه؟ فهذا معلوم لدى الجميع أنه إن لم يفعل كل هذه وبدقة وتفانٍ تغرق سفينته في البحر، ويتركه الملاحون رامين أمل نجاتهم على الأمواج تاركين إياه على الأخشاب ويحار ليجد سبيلاً للخلاص دون جدوى. ويكون لديه خياران، إما أن يتوه هو وسفينته بتشبّثه وبعدم تحمّله فكرة خسارة تجارته، أو أن ينتهي ليكون مع من يسبحون على المياه ويستسلمون للحياة التي بلا رجاء ويتكبدون الضيقات الكثيرة الناجمة عن الملاحة.

وحيث سمعتم هذه، ألم تعرفوا بأن على المُدبِّر أن يعمل ويتمّم وظيفة من هم دونه درجةَ، وإلا يحتقر أو يقلل من شأن الدرجات التي دونه، وأن يبتعد عن هذه الأمور غير اللائقة ويكون غريباً عنها. هكذا يجب أن تكون أمورنا، وحينما أقول أمورنا، أعني بها أمور الكثيرين وأولهم أنا.

لا يظننّ مَن قد رُقّي من رتبة المُرتّلين إلى رتبة القرّاء، أنه قد وجد الحرّية بهربه من التسابيح والفرض الليلي كمن قد هرب من فخِّ، وهو مستلقٍ على سريره طوال الليل وقد توقفت بُحَّةُ حنجرته (أي لم يعُد يُرتِّل).

وذاك الذي قد انتقل من رتبة القراء أو المرتلين إلى درجة الشمامسة، لا نجده يهتم ليُتِمَّ فرض ترتيل أو قراءة، ولا يهتم من كل ما توجبه الشماسية إلا بلبسه حلة[23] فخمة، وبتزيُنه بقطعة القطن البيضاء التي على كتفه، وينسى بأنها رمز لأجنحة الخدّام والقوّات غير المجسمة المالكة السرعة والدّقة وسهولة الحركة. وأعرف الكثير من الأفودياقونيين[24] الذين يخجلون بدرجتهم الذين لولا من أجل القوت الذي (ينالونه) من الهِبات التي يقدمها المؤمنون للكنيسة لكانوا من شدة خجلهم يهربون من إيقاد السُرج في قد الأقداس، ولا يتفكّرون بأنه إن كان الذين يخدمون الملوك الأرضيين ويحملون السُرُج لهم على أيديهم، أو يُؤدّون إحدى الخدمات البسيطة وغير المهمة والتي قد تكون من أجل إشباع البطون يُعتبرون مغبوطين وشرفاء وعظماء عند الذين في الخارج لأنهم يشتركون بالوقار الذي في قصور الملوك، فكم بالحري يكون أولئلك الذين يخدمون خالق البرايا وملك الملوك، والذين لا يمكننا وصف ما يتنعّمون به من دالّة وشدّة احترام، وما سوف يتمتعون به من مجد أعظم، فعِوَض خدمتهم هذه ووقوفهم في الكنيسة سوف ينالون الوقوف الأخير ببرارة أمام ديّان كل الخليقة في الهيكل الروحي المقدس العجيب ذاك الذي يرتّل عنه داؤد قائلاً: “طوبى للذين يسكنون في بتك، ويسبحونك إلى أبد الآبدين، وطوبى للذي تختاره وتقرّبه ليسكن في ديارك” (مز 65: 4). إن إيقاد السُرج في الهيكل الإلهي ليست للأصاغر ولا للمحتقرين، وسأبيّن ذلك جَليّاً من كتب الشريعة ܟܬܒ̈ܐ ܟܗܢܝ̈ܐ، إن الذي مُسِحَ أولاً رئيس كهنة، أخا موسى، هرون الذي كان لابساً الحلّة الكهنوتية التي كانت مرصعة بالذهب والحجارة الكريمة، كان قد أُمِرَ من الرب أن يقوم بهذه الخدمة بيده هو، ففي سفر العدد قد كُتِبَ: “وكلّم الرب موسى قائلاً: كلّم هرون وقل له، متى رفعتَ السُّرُج فإلى قدّام المنارة تضيئ السَُرُج السبعة، ففعل هرون هكذا. إلى قدّام المنارة رفع سرجها كما أمر الرب موسى” (عدد 8: 1-3).

أما نحن القُسُس والأساقفة، فيكفينا إسم القسيس والأسقف لنجلس وننسى تماماً وظيفة خدمتنا، وهذا هو المقصود (أي أن نكون قد اقتنينا الاسم فقط) فنُعرَف باسمنا (قسيس، أسقف) من دون الفعل. وهذا ينطبق أيضاً على الشعب، فإن مداومة أحدهم على دخول الكنيسة جعلت اسمه “ملتزِم، مداوِم[25]” فيتكبَّر ويتعجرف لأجل الإسم فقط، فلا نجده في صلوات الليل ولا يزور معنا مزارات الشهداء[26]، ويكون فقط قد صلى معنا إحدى الصلوات المسائية.

أما إن قلتَ أنك تصلّي وترتِّل بطريقتك الخاصة، فاخرج إذاً من المدينة وتشجّع وقاوم (التيار) وتنسك متحولاً إلى (العبادة) الفلسفية. لماذا تخلط التدبيرين معاً، أعني التدبيرين الرهباني والمدني، فممارستهما ليست بمشتركة. ولطالما كنتَ في المدينة فأنتَ ملزم بالقدوم إلى الكنيسة لئلا تسيء إلى تركيبة وانسجام الأعضاء التي تُكمِّل جسد المسيح في كل حين، أي حين يجتمع المؤمنون، ولئلا تحل رِباط وحدة الروح القدس على حد قول بولس الرسول، أولم تسمعه يقول: “جسدٌ واحدٌ وروحٌ واحدٌ كما دعيتم أيضاً في رجاء دعوتكم الواحد” (أف 4: 4). ولماذا لا تفيدنا نحن أيضاً لتعطي من نفسك مثالاً بمشاهدتنا إياك. أما تظنني كنتُ أفرح أكثر منك بالصلاة الخاصة والمتميزة والتي بسكون، لكنني لا أُبلبلُ النظام، بل أعلم كيف أميّز الأماكن والأوقات، ولا ننسى ما تتطلبه الفلسفة (علم معرفة حسن التصرف ܦܝܠܣܘܦܘܬܐ ܝܕܥܬܐ ܗܝ ܕܫܦܝܪܘܬ ܕܘܒܪ̈ܐ[27]) والتوحّد، وأيضاً أعرِف ما يتطلبه تدبير المسيحيين (المؤمنين) الذين في العالم والاحتفال والاجتماع الذي في الكنيسة في كل خدمة (قومة). ولا أستطيع إلا أن أصمت حيال أولئك الذين اختاروا حياة الرهبانية من الرجال والنساء ويُخبرون ويكتبون بالرسائل والكتب: فلان اللابس المُسوح، وفلانة اللابسة المعدن (الثقيل)، وفلان الحبيس، وغاب عن ذهنهم واضع الناموس القائل: لا تدع يسارك تعلم ما تفعله يمينك (مت 6: 3).

فبكل هذا القدر نهتم للأسماء وليس للأعمال، والكل يهتم بأن يقال عنه بأنه كذا، ولا يهتم بأن يكون فعلاً ما يقال عنه. وسبب كل هذه التي ذكرناها يعود إلى الرأس، الأسقف الذي بسببه تضررت جميع الأعضاء، فلو أهمّتني الأعمال لما اهتم الآخرون بالأسماء فقط. والآن إن دعاني أحدهم أسقفاً وليس رئيس أساقفة أو بطريركاً وجرّدني من هذين المقطعين الأخيرين (الصّفتين)[28] لتألّمتُ كمن يقطعون عن جسده الأعضاء الأساسية والأكثر أهمية لحياته، ولو كنتُ أعلم أن من يشتهي الأسقفية يشتهي الأعمال الصالحة، وأن الارتقاء (بشرف) الدرجات يعني أيضاً زيادة في الأعمال وليس تجاهلاً لدرجات الخدمة السابقة، لعرف الشماس أيضاً من كل بد إن كان أحد يشتهي الخدمة (الشماسية) فإنه يشتهي عملاً صالحاً وهكذاً أيضاً الكاهن يعلم أن كل ما هو من وقار أضيف فيما بعد والارتقاء في درجات الكهنوت لا تُجرَّد مَن يُرقَّى ولا تجعله عارياً ومُجرّداً من الدرجات السابقة.

ويجب أن تضاف على كل هذه كلمة بولس “فإننا نحن الذين في الخيمة نئنُّ مثقَلين، إذ لسنا نريد أن نخلعها بل أن نلبس فوقها” (2 كو 5: 4). وهكذا أيضاص لا تضيع الشماسية لأننا قد لبسنا فوقها درجة الكهنوت. ولا يضيع المرتّل وينطفئ القارئ إن هو لبس درجة الشماسية. فهو كل هذه معاً، وهو مُلزم بإتمامها كلها. فلو كان يخطر ببالنا الوقوف أمام عرش المسيح المخوف وما يجب أن نعطيه من جواب عن أنفسنا لما كنا انتفخنا بالأسماء إذ ترقّينا في المجد (الدرجات)، بل بالحري كنا سننظر إلى ثقل كل واحدة منها علينا ولخلدنا الأرض واختبأنا مرتجفين خوفاً ولكنّا قد فكرنا بما سيحصل لنا يوم الدّين.

فماذا أستطيع أنا أن أفعل لئلا أبكي وأتنهّد بمرارة. إذ لم ألمس بعدُ ما هناك من أمور أمام باب الأسقفية، ولم أضع بعد رجلي على العتبة. ففيما يتعلّق بكلمتنا الأولى التي نقولها للناس، قد يقول عنا أحدهم: أننا نصرخ نحو الناس السلام لجميعكم[29] ما أعظم قوتها وكم أنا بعيد عنها، إنني لم أتخيل حتى في حلم أن عليّ أن أجعل الجميع مسالمين يقابلون إخوتهم بهدوء وسلام، كما قال أبناء يعقوب لأخيهم يوسف “إننا مسالمون وليس عبيدك جواسيس” (تك 42: 11). وكما رتّل داؤد النبي: “ما أطول سكنى نفسي مع الذين يبغضون السلام” (مز 119: 6)، وكما قال بولس بإرشاده “اتبعوا السلام مع الجميع” (عب 12: 14) “وليملك في قلوبكم سلام الله” (كو 3: 15).

فعلى من يكرز بالسلام لبيعة الله، ألا يكون فقط مسالماً، بل وصانعاً للسلام، ليتمكن من أن يُسكن في قلوب سامعيه السلام والطمأنينة والموقف المستقيم، فهو يتخذ له من المسيح الحبر الأعظم مثالاً الذي بحسب التدبير (الإلهي) هو الوسيط بين الله والناس (1 تي 2: 5)، ذاك الذي سالم بدم صليبه، على حد قول الرسول بولس، من في السماء وعلى الأرض. أما بالنسبة للأرضيين، فإنه سالَمَ (بدمه) بين بني إسرائيل وبقية الأمم، وجعل منهما كنيسة واحدة داعياً أبناءهما على حدّ سواء مساوياً إياهما بالمجد. وأما السماويين وخاصة بما يتعلّق بالآب السماوي فقد أرضاه (بدمه) وسالَمَ ما بينه تعالى وبين البشرية المتخاصمة التي كانت مرذولة لديه حسب عدله، واجتذب الملائكة من السماء ليسبحوا: “المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرّة[30]” (لو 2: 14). ولذلك فإنه تعالى يُبيّن بأن صانعي السلام يعتبرون ممارسين لشيء من خواصه تعالى حين قال: “طوبى لصانعي السلام فإنهم أبناء الله يُدعَون” (مت 5: 9) وكأنه يقول بأنهم يتشبّهون بي. فكيف أكون أنا صانع سلام؟ كيف أسالِم الآخرين وأنا لم أدعُ نفسي أولاً لهذا؟ ولَم أسالِم بعدُ إنساني الخارجي مع إنساني الداخلي وذلك أن “الجسد يشتهي ضد الروح، وأما الروح فقد جُعِلت ضد الجسد” (غل 5: 17) فليست تلجمُه إذا ما انجرف وراء الغرق في الملذّات وإظهار الغضب ومالَ إلى كل ما يمتُّ إلى هذه الضعفات بصلة. فإين هو البطريرك في كل هذه؟ وأين هو رئيس الأساقفة؟ فلتظهر الرئاسة في حينها، ولتُسيطِر على كلّ ضعف رديء فلا تنقاد هي إلى كل هذه بعبودية، فالعبد الذي لا يستطيع أن يكون آمر نفسه كيف يستطيع أن يقود الآخرين؟.

لقد رأيتم كيف أننا بعيدون جداً من صِفة صانع السلام، هذه الصفة الشاملة المليئة بالمعاني الإلهية وأصبحنا بحاجة إلى أن نعرق كثيراً ونجاهد جهاداً كبيراً لنقوّم أنفسنا. والأقرب للفهم: أن صانع السلام لا يكون فقط بالكلام بل بأعماله وإعطائه من نفسه مثالاً ورمزاً، ويميّز الأمور التي تؤدي إلى السلام الحقيقي من التي تؤدي إلى السلام الزائف. عليه أن يهتم ليكون واهباً للسلام للجميع لا أن يكون فقط مسالماً مع الجميع. فإن حصل لأحدهم أن زنى، وأغمض عينيه ولم يوبّخه ويرحمه أيضاً الرحمة المبيدة الخطيئة، لا يكون صانعاً للسلام، لكنه بذلك يُنمّي ويُكثّف عليه حرب الخطيئة ويُسلّم ذلك الشقي إلى الفساد التام والضياع. أما إن وبّخ مَن سقط وداواه بالدواء المؤدّب وأعاده إلى وعيه، يكون قد رحمه وأخمد اضطرام الشهوة فيه وينجّيه ويخلّصه من الجنون ويضع الطمأنينة في نفسه ويكون فعلاً قد صنع ما يليق بصانع السلام.

لقد تأمل داؤد بفكر كهذا إذ رنّم قائلاً: “ليضربني الصديق فرحمة وليوبّخني فزيتٌ للرأس” (مز 141: 5) وما هذه إلا رحمة وسلاماً (يضربني – يوبخني) فهي تقف ضد الأهواء وتقطعها، وتصفع المتشامخ والمتكبّر بأساليب الإتضاع، وبطرق وإبداعات مُرشِدة وحكيمة وبرويّة لا اعتباطية تُخفِض جبينه المتشامخ. أما الظالم فلا تؤدّبه وتُعَلِّمه التجرّد دفعة واحدة، بل حدّثه عن الوسائل والفوائد العادلة ثم تنتزع منه وتفرّغه من مادة أهوائه، وتُرشِده إلى مشاركة المحتاجين، وكجراح تعصبه وتبيّن له الفائدة الروحية (أي) ملكوت السماء. أما إن منحتَ الأهواء سلطاناً وسكتَّ عنها جميعاً كي يخفيها أحد بداخله، تكون هذه سلاماً سلبياً لا يعرف الله، (سلاماً) يكون كأمٍ (مُسبّبٍ) للحرب والخصام الذي لا إمكان لعدم انقسامه ليُعثِر (دون شكٍّ) صاحبه، ولا يمكن أن يرسخ (هذا السلام) لطالما ليس الله هو القاعدة فيه.

لقد تسلّح داؤد ضد هذا النوع من السلام إذ قال: “لأني غِرتُ من المتكبّرين إذ رأيتُ سلامة الأشرار[31]” (مز 73: 3). وهذا ما تُشير إليه كلمات إلهنا ومخلّصنا يسوع المسيح إذ قال: “سلاماً أترك لكم. سلامي أعطيكم. ليس كما يُعطي العالم أعطيكم أنا” (يو 14: 27).

فعلى صانع السلام أن يكون ظاهره[32] مطابقاً لأعماله. فكفاك مُراءاةً وخداعاً يا هذا، لا تنفكُّ تزرع في نفوس الناظرين منظراً مزيَّفاً للحرب (ضد إبليس) فتضرب نفوسهم بالشكّ وتدفعهم إلى الهاوية. فيا هذا، حينما تُظهر نفسك بالثياب السوداء وتقدّم شكلاً زائفاً لحُسنِ العبادة، وتكثف شعر ذقنك، وتخفض جبينك وتنظر نحو الأرض وتّتسم بالحزن (الزائف) الذي لا وجود له فيك، وتشتهي الأمور الغريبة وأنت أحَدُّ في اختطافها من ذئاب العربية كقول النبوة[33] (حب 1: 8)، ويملؤك الجشع نحو جمع المال، (فحينما تفعل هذه كلها) أي سلام تعطي لمن أنت رئيس لهم؟ وأيّة حربٍ لا توقع فيما بينهم؟.

فخاصية صانع السلام هي ألا يجتهد فقط أن يعلّم بالتمام وكما يجب ما ينفع من الإرشاد التدبيري، بل أن يحلّ بحكمة وتوافق ما يُكرزُ به دائماً من الكتبي المقدسة ما يبدو بأنه متناقض، فيقرن العهد القديم بالجديد كأوتار مختلفة في قيثارة واحدة تعزف نغمة واحدة رائعة الألحان وتُبيّنُ بأن إله العهدين هو واحد، وتلجم فم الذين بلا إله: مرقيون وماني أبو المانويين الشقي. لا بل وبالنسبة إلى الهرطقات المتناقضة والمتخاصمة مع بعضها بعقليات أصحابها المتحجّرة كبدعة سابيليوس وبدعة آريوس وبدعة أوطاخي وبدعة نسطور. هذه كلها علينا أن نقتلعها بكلمات الحق التي نجعل منها أيادي تجتذبها من كل الأطراف نحو الطريق المعتدلة طريق الإيمان المستقيم الرأي، الطريق التي حاد عنها جميع هؤلاء. إنها لخاصيّة صانع السلام أن يعرف كيف يقرن (يلحم) بحكمة كل الانشقاقات.

فليخجل سابيليوس من الجوهر الواحد للثالوث الأقدس وباطلاً يتذرّع ببرهنة تقسيم اللاهوت، وهو ما لا يُعقل. وليخجل أيضاً آريوس من التميُّز الرائع الذي للأقانيم الثلاثة، (وليخجل) من أن يحاول أن ينسب البلبلة إلى الجوهر الواحد الذي للثالوث. وليتخلَّ أوطاخي عن خياله، ولير بأن الإيمان هو: طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد، مساوٍ لنا بالجسد ذي النفس العاقلة والمدرِكة ولا يُقسَم إلى طبيعتين من بعد الاتحاد. فليقترب أيضاً وليتّحد مع الكنيسة مَن قد ضلَّ وانتقل إلى مذهب نسطور، وليرَ بأن الله قد تألم بما كان يمكنه أن يتألم به، طبعاً بالجسد، وظلَّ هو كما هو غير متألم. (إنها من علامات صانع السلام أن نكلّم هؤلاء جميعاً بهذه الكلمات).

أما أن نحرم فقط وبدون تعقّل وبجهلٍ وبتفكيرٍ قروي، ونصرخ بالتعظيم وتفخيم الكلمات بأننا أرثوذكسيون، وفي الوقت نفسه نتكلّم بطغيان كمن يتكلّم من فوق حصن مدينة، ونحتقر خلاص هؤلاء الآخرين ولا نمدّ يدنا لمن ضلّوا لا نكون صانعي سلام.

وإذ أقف مجرّداً من كل هذه الصالحات التي عددتها، والتي يجب أن تكون موجودة في كل من هم واقفون أمام باب الأسقفية، أتوسّلُ إليكم وأطلب أن تُقرِضوني الدموع والصلوات لئلا يُطلب مني أن أقدّم كلمة حساب عن خسارة كل أحد. ولكي أتطلع إلى التوبة والتغيير الفاضل في أي وقت كان حتى ولئن تأخرتُ. فمن أجل ذلك تصرّفتُ بكل ما سبق فقلته تجاه جميعكم، لأنه علىّ وُضِعَ (كأمانة) ثقل الاهتمام بأموركم. فإن فعلتم كل هذه تنالون أجراً من فوق، ونستحق جميعنا أن يكون ملكوت السماء نصيبنا، بنعمة الله العظيم ومخلّصنا يسوع المسيح ومحبته للبشر، الذي معه يليق المجد والوقاروالسلطان للآب مع الروح القدس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين، آمين.ن الختال

—————————————————————————

[1]ـ ألقيت أولاً ضمن سلسلة المحاضرات والدراسات الآبائية التي أعدتها لجنة متابعة مراكز التربية الدينية، شباط 2007، أعدها وقدمها الربان متى فاضل الخوري ـ كلية مار أفرام السرياني اللاهوتية ـ معرة صيدنايا.

[2]ـ وصلتنا حياة مار سويريوس من ثلاثة مصادر: 1ـ ما كتبه عنه صديقه زكريا الفصيح. 2ـ بعد موته بعدة أشهر كتب حياته يوحنا رئيس دير أفتونيا. 3ـ سيرة حبشية تقل عن المصدرين الأولين أهمية.

[3]ـ السريان إيمان وحضارة، المطران إسحق ساكا، الجزء الثاني، ص58.

[4]ـ نفح العبير، البطريرك مار إغناطيوس يعقوب الثالث، 1970، ص11.

[5]ـ سيرته بقلم يوحنا رئيس دير ابن أفتونيا.

[6]ـ سنة 513 روعت البلاد بزلازل هائلة حزت في نفس مار سويريوس الذي نظم خمسة معانيث طالباً إلى الله أن يصرف عن العالم سخطه ويشمله بعنايته الأزلية. «نفح العبير، البطريرك مار إغناطيوس يعقوب الثالث، 1970، ص26».

[7]ـ نفح العبير، البطريرك مار إغناطيوس يعقوب الثالث، 1970، ص28.

[8]ـ اختلف الآباء في ترجمة عبارة «وكنوشي لؤ شوقيًكي» والتي يترجمها البطريرك يعقوب الثالث: «إكنسي شوارعك» علماً بأنه يجوز الوجهان.

[9]ـ السريان إيمان وحضارة، المطران إسحق ساكا، الجزء الأول، ص85.

[10]ـ في هذه الأثناء ظهر القديس مار يعقوب البرادعي (578+).

[11]ـ نفح العبير، البطريرك مار إغناطيوس يعقوب الثالث، 1970، ص149.

[12]ـ نفح العبير، البطريرك مار إغناطيوس يعقوب الثالث، 1970، ص150.

[13]ـ آداب اللغة الآرامية، ألبير أبونا، 1974، ص237.

[14]ـ اللؤلؤ المنثور، البطريرك مار إغناطيوس أفرام الأول برصوم، الطبعة الثالثة، 1974، ص240.

[15]ـ السريان إيمان وحضارة، المطران إسحق ساكا، الجزء الثاني، ص68.

[16]ـ راجع كتاب اللؤلؤ المنثور، البطريرك مار إغناطيوس أفرام الأول برصوم، الطبعة الثالثة، 1974، (ص238ـ 250).

[17]ـ مبتدعون من القرون الأولى للمسيحية.

[18]ـ عبر في سير، المطران أفرام برصوم، 1997، ص190.

[19] ـ النص المختار هو العظة التاسعة والتسعون التي ألقاها بمناسبة الذكرى السنوية لرسامته أسقفاً، وقد نقلها من السريانية إلى العربية المثلث الرحمة المطران مار سويريوس صليبا توم، المجلة البطريركية، الأعداد 207، 208، 209 أيلول وت1 وت2 – 2001 السنة 39.

[20] Φιλανθροπια ܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܗ

[21] ܐܟܣܢܘܡܐ Αξιωμα

[22] ܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ ܣܥܘܪܝܬܐ ܘܡܥܒܕܢܝܬܐ

[23] ܐܣܛܠܐ στολη

[24] ܐܦܘ̈ܕܝܩܢܘ υποδιακονοσ

[25] ܡܬܐܡܢܢܐ σχολαστησ

[26] ܒ̈ܬܐ ܕܠܘ̈ܬܐ ܕܣܗܕ̈ܐ

[27] قاموس توما أودو، ص 288، طبعة دير مار أفرام السرياني – هولندا 1985.

[28] συλλαβασ

[29] ܫܠܡܐ ܠܟܠܟܘܢ ܡܙܥܩܝܢ ܚܢܢ

[30] ܫܦܝܪܘܬ ܨܒܝܢܐ

[31] ܛܢܬ ܟܠܐ ܢܡܘܣܝ̈ܐ: ܟܕ ܫܝܢܐ ܕܚܛܝ̈ܐ ܚܙܐ ܗܘܝܬܐ

[32] ܙܕܩ ܠܗ ܕܝܢ ܠܥܒܕ ܫܝܢܐ: ܐܦ ܕܐܣܟܡܐ ܢܗܘܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܠܚܡ ܠܥܒܕ̈ܐ

[33] ܟܕ ܐܬܝܟ ܚܪܝܦܐ ܠܘܬ ܚܛܘܦܝܐ ܕܗܠܝܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܐܒ̈ܐ ܕܐܪܐܒܝܐ ܗܝ ܕܐܡܪܐ ܡܠܬܐ ܢܒܚܬܐ